前回の記事はこちら「放浪詩人、高木護が見た昭和◎澤宮優――第3話」

今年2025年は昭和でいうと百年に当たる。昭和前期、大正デモクラシーは軍部の台頭でかき消され、強烈な翼賛体制に行きついたあげく、壊滅的な敗戦へと向かった。戦後は、連合軍による占領、国際社会への復帰を経て、新幹線や東京オリンピックに沸いた。そんな時期に、一人の詩人が世の中の端っこから日本社会を見つめることを始めた。詩人の晩年、深い交流があった澤宮優さんが、詩人の言葉を紹介する(最終回)。

灰谷健次郎が語った高木

今年は酷暑と言ってもいいほど、異常な暑さが続いている。高木が私によく語ってくれた「地球はもう沈没前ですね」の言葉が今更ながら身に迫って感じられる。

高木は若き日に九州一円の野山などを放浪して、自然とともに生きることの大切さを体験し、そこから思想を作り上げた詩人だった。そのため人間が我が物顔で地球上に君臨して、自然破壊する行為には、容赦なく手厳しかった。

1993年8月11日の「日録」には、九州地方を襲った大雨の被害について書かれている。この日は関東でも台風の影響で一晩中雨が降った。

九州各地は被害どころか、たくさん死人も出ているようだ。手を合わせるしかない。自然を荒らし、自然の怒りをかうのは荒らしたやつらではなく、荒らさない人たちである。この矛盾はどうしたのだろう。自然を、おしなべてではなく、おまえを荒し、痛めつけたやつらに襲いかかれ!

結局、政治家や資本家が荒らしたもので、名も無き庶民が代わりに犠牲になる。この構造は経済も政治も同じである。一方ではこんな達観もある。

人間なんて、地球からすればケシツブのようなもので、小さな感情しかもたないものかもしれない。だから、ちょっとしたことに、くよくよする。

昭和47(1972)年3月4日

この記述の隣のページに『麦と兵隊』『花と龍』の作品で知られる作家火野葦平の死因が、じつは自殺だったことを遺族が公表した新聞記事が貼られている(昭和35年1月、自宅書斎で急死)。豪快な親分肌の印象があったが、文学上の行き詰まり、健康状態、家庭内や経済的な事情に悩んでいたという。

人は誰しも弱い。弱さを隠すために虚勢を張り、鎧をまとおうとする。あるがままを受け入れることが、どれほどの勇気を必要とすることかと知らされる。

その点、高木は自然体である。自分は頭も体も人並みではない。だけど人並みになれないなら、なれない暮らしもあろうと堂々と語っていた。それは居直りかもしれないが、その裏に自信のような強さを感じる。あるがままに生きる者だけが持ちうる図太さなのだろう。

そんな彼に興味を持つ人物が現れた。児童文学作家の灰谷健次郎である。

灰谷は『兎の目』『太陽の子』『せんせいけらいになれ』などで知られる著名な作家だが、彼の著作の版元である理論社社長小宮山量平が、高木の作品を読んでいたので、関心を持ったのである。

灰谷は2004年5月、湯河原(神奈川県)の仕事部屋で高木について語ってくれた。本棚には高木の『人夫考』『現住所は空の下』『野垂れ死考』などのエッセイがまとめて並べられていた。灰谷は開口一番に言った。

「読んでびっくりしたというか、これまで知らないまったく新しい世界のもので、今まで出会ったことのない個性的な作品でした」

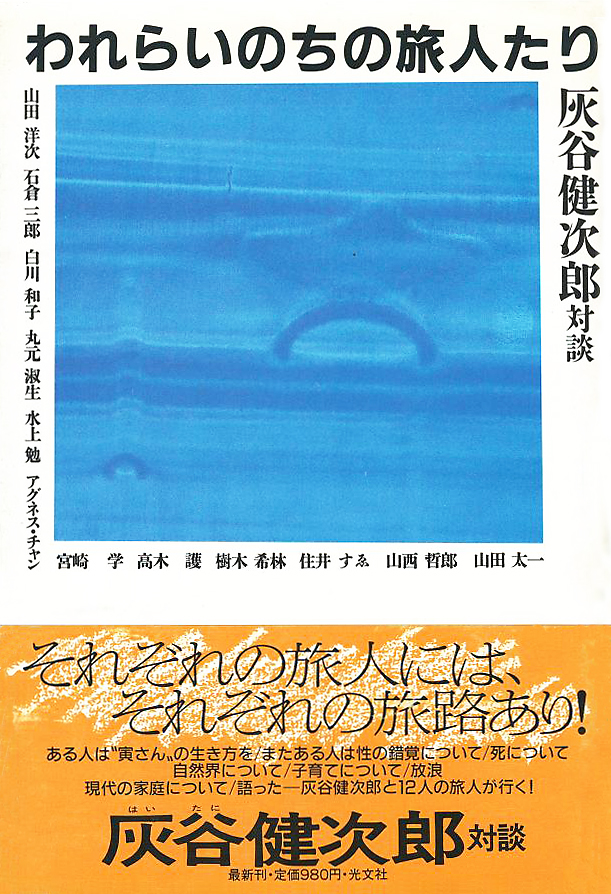

二人は昭和61(1986)年1月に刊行された灰谷の対談集『われらいのちの旅人たり』(光文社)で、対談している。このとき灰谷は大田区石川台の高木の仕事場にやって来た。対談は焼酎を飲みながらだったので、高木は何を語ったのか覚えていなかった。灰谷はそのときの印象を語っている。

「何も作らない人だと思いました。本人に言わせればこれ以上作りようがないということでしょうが、ものを書いてもらうに越したことはないけど、生きていただくだけでもいいです。私には人生のお手本という感じがしました」

灰谷健次郎による、水上勉、宮崎学、高木護ら表現者たちとの対論集。

灰谷のユーモラスで味わい深い書き下ろしの随筆も収録。

混迷の時代に守るべきものは何かが見えてくる。

高木はどんな著名人でも歯に衣着せずものを言う。彼は『兎の目』がミリオンセラーになったことを指して、灰谷を叱った。

「あなたは泥棒ですよ。一人分以上稼いだ人は泥棒です。だから灰谷さんが余分に稼ぎ過ぎたのも泥棒の一種です」

灰谷は驚いたが、苦笑するしかなかった。自分は稼いだ金で保育園を作って社会に還元していると説明して、高木はようやく「それでは許してあげましょう」と答えた。

灰谷はその対談『われらいのちの旅人たり』でこう語っている。

高木さんは私は一人前の人間ではないんだからということをまず認められるわけでしょう。僕にはそれができなかったんですね。自分をそういうふうに投げだすことができるというのはすごいですね。

灰谷は高木と話して、この人は稀なる知性派だとも思った。作品では世を捨てて一種のとぼけたような書き方がされているが、作者は登場人物の横から冷静に見ているもう一つの目を持っている。それが知性だと言うのである。彼は印象深い作品として「獣の愛」(『人間畜生考』収録)を挙げた。

高木が放浪をして三年目、十一月の寒い夕方だった。宮崎と鹿児島の県境を歩いていると日が暮れてしまった。野宿するため窪みを探し、そこに横たわることにした。寒いので体の上から落ち葉をかけた。だがなかなか眠ることができなかった。夜半過ぎに目を瞑っていると、野犬か、猪か、狐か獣の近づく音がした。彼の周りを獣は鼻を鳴らして歩き回っている。

高木は恐怖に駆られ、思った。

「これはやられるかもしれん。食われるかもしれん。立ち向かうだけのこつはせにゃならんな」

まずは死んだふりをして体を動かさずにいた。そのとき獣が立ち止まって、周りの枯れ葉を足で高木の体にかけ始めた。獣は懸命に葉をかけてくれた。二度、三度と続くうち、彼もようやく獣が自分を仲間として遇していることに気づいた。仲間のために寒いから暖かくしてやろうと落ち葉をかけてくれたのだった。獣は落ち葉に近づき、確かめるように鼻を鳴らすと、去って行った。

高木は回想する。

「これは獣がかけてくれたと思ったとき、胸が熱くなって涙がしばらく止まりませんでした」

この話を知ったとき、灰谷はそこまで自然とともにあることのできる人の凄さを感じた。

「高木さんの言われるように一人分以上のものは持つな。二人分は食うな。そうすれば世の中は戦争から遠ざかっていく。何があっても高木さんは戦争を起こす側の立場にはなれない人ですね」

二人の交友は、灰谷が2006年11月に死去するまで続いた。

今この原稿を書いている日は8月6日で、広島に原爆が投下された日である。今も続くロシアのウクライナへの侵攻の際、プーチン大統領は核の使用をちらつかせた。権力者が軽々しく核という言葉を使うことに言い知れぬ恐怖を感じる。

私たちは「一人分以上を稼いだ者は泥棒、大きな家に住む者は隣の小さな家にすみまっせんと言って住め」という高木語録を何度も噛みしめることが必要になってくるだろう。

1927(昭和2)年、熊本県生まれ。南方戦線でマラリアに罹り九死に一生を得る。

復員後は後遺症で定職に就けず、 数々の日雇い仕事をしながら九州の野山をひたすら歩く。

63 年、高木を特集した週刊雑誌を読んだ読者と結婚し、上京。詩人・文筆家の道を歩む。

詩集の他、多くの優れたエッセイ集を遺した。2019 年逝去。

(了)

さわみや・ゆう 1964年熊本県八代市生まれ。青山学院大学文学部史学科、早稲田大学第二文学部日本文学専修卒業。戦前の巨人の名捕手吉原正喜の生涯を描いた『巨人軍最強の捕手』(晶文社、2003年)で、第14回ミズノスポーツライター賞優秀賞受賞。主な著書に『戦国廃城紀行 敗者の城を探る』(河出文庫)、『昭和十八年 幻の箱根駅伝 ゴールは靖国、そして戦地へ』(集英社文庫)、『イラストで見る昭和の消えた仕事図鑑』(角川ソフィア文庫)、『イップス 魔病を乗り越えたアスリートたち』(角川新書)、『あなたの隣にある沖縄』(集英社文庫)など。 最新作に高木護が経験した約120種の仕事を中心として、高木の半生を描いた『昭和の消えた仕事物語』(角川ソフィア文庫)がある。

バックナンバー